T我們在對物理世界的認知中存在一個明顯的空白:我們現有的完善理論都無法描述引力的量子性質。然而,物理學家們預計,這種量子性質對於解釋極端情況至關重要,例如宇宙的早期和黑洞的深處。理解它的必要性被稱為“量子引力”問題。

已確立的經典引力概念是愛因斯坦的廣義相對論。這個非常成功的理論已經正確預測了從光線彎曲和水星軌道到黑洞和引力波的現象。它告訴我們,空間和時間的幾何結構——時空——是由引力決定的。因此,當我們談論引力的量子行為時,我們實際上是在談論時空的量子行為。

我們目前還沒有一個已確立的量子引力理論,但我們確實有一些初步的理論。其中,圈量子引力(我們其中一位作者 Rovelli 幫助開發了該理論)和絃理論是兩個主要的競爭者。前者預測時空的結構是由微小的環網路編織而成的,而後者則假設粒子從根本上是振動的弦。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們今天世界的發現和想法的有影響力的故事的未來。

測試這些理論很困難,因為我們無法在實驗室中研究早期宇宙或黑洞內部。物理學家們大多認為,能夠直接告訴我們量子引力資訊的實驗需要多年以後的技術。

這種情況可能正在改變。最近的發展表明,有可能進行實驗室實驗,揭示引力的量子行為。這種潛力非常令人興奮,並且引起了理論物理學家和實驗物理學家的真正熱情,他們正在積極嘗試開發進行調查的方法。擬議的實驗可以測試量子引力理論的預測,併為它們所基於的假設提供支援。

這些實驗都涉及在低能量下發生的事件,在這些能量下,弦、環等的預測結果一致,因此它們不會告訴我們哪種特定的量子引力理論是正確的。儘管如此,引力實際上是量子化的實驗證據將是開創性的。

我們已經有很多關於引力對物質量子行為影響的觀測。阿爾伯特·愛因斯坦的理論在這些情況下執行良好,從恆星動力學到星系團的宇宙學形成,一直到地球引力對量子系統影響的實驗室實驗。但在所有這些場景中,引力本身的行為方式與經典物理學一致;它的量子特徵無關緊要。更困難的是觀察我們期望引力以量子力學方式表現的現象。

我們兩人都在量子引力領域工作了整個職業生涯——Rovelli 作為物理學家,Huggett 作為哲學家。我們都非常熱衷於探索這些實驗可以告訴我們關於量子引力的什麼,以及不能告訴我們什麼。如果它們能夠實現,我們或許能夠首次看到空間和時間本身是量子的。

T我們兩人最近在一次會議的休息期間討論了這些進展。在英國牛津的一家咖啡館裡喝咖啡時,我們提出了一個簡單的思想實驗,說明如何揭示引力的量子性質。(艾克斯-馬賽大學的亞歷杭德羅·佩雷斯,以及以色列理工學院的內塔內爾·H·林德納和阿舍·佩雷斯,在暗物質探測方面的工作中,此前已經討論過相關的想法。)

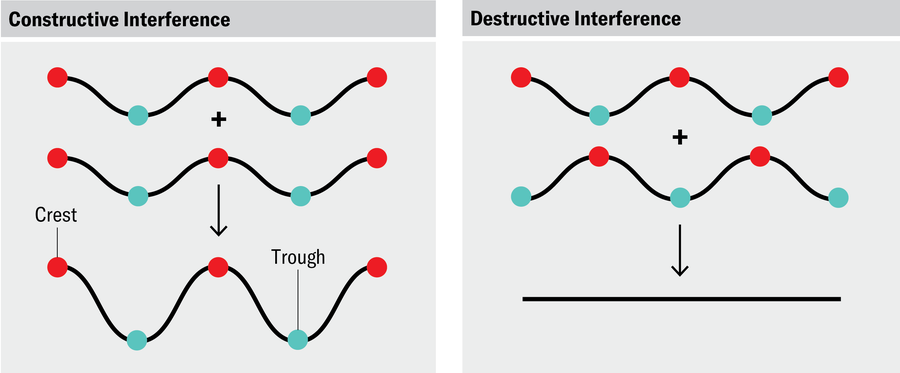

我們的想法涉及“干涉”,這在揭示量子力學的許多方面至關重要。干涉是一種適用於波的現象,無論是量子的還是非量子的。所有波都有波峰和波谷的模式;兩個波峰或波谷之間的距離是波長。如果兩個波的波峰在一點相遇,它們會結合起來產生一個高度是單獨波峰兩倍的波峰,當兩個波谷相遇時,你會得到一個深度是單獨波谷兩倍的波谷。這種干涉被稱為相長干涉。那麼,相消干涉是指波峰和波谷重疊並相互抵消的情況。

珍·克里斯蒂安森

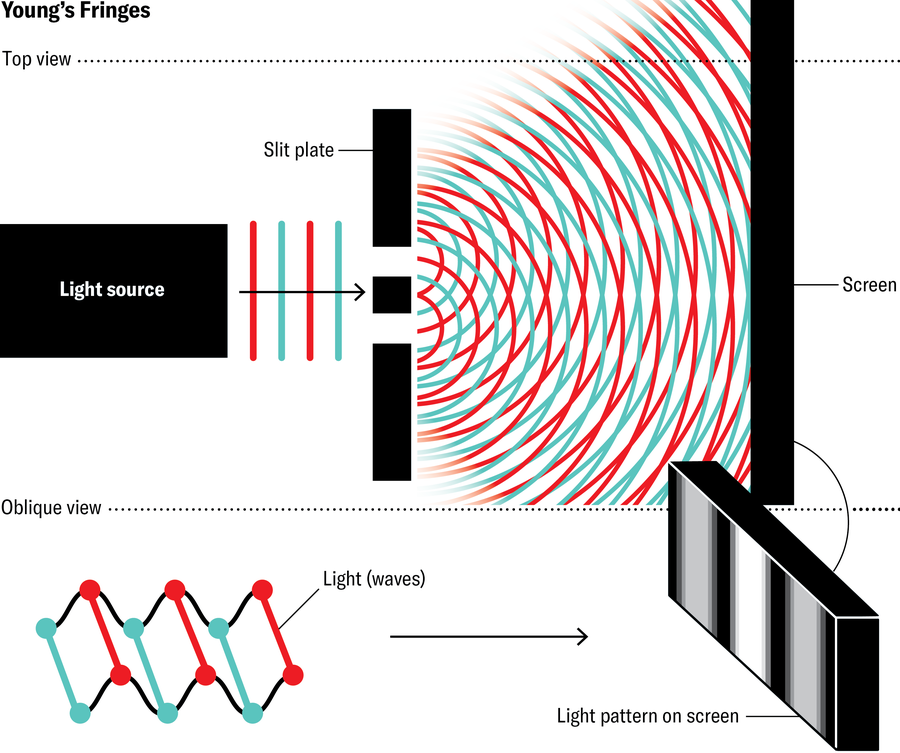

在 19 世紀,干涉使科學家托馬斯·楊證明了光像波一樣運動。他將光線照射透過兩條狹縫,在它們後面的螢幕上投射影像。來自每條狹縫的波傳播相同的距離到達兩條狹縫正中間的點,因此它們的波峰同時到達該點,併產生相長干涉——這就是楊看到最亮光的地方。在沿牆壁向光源右側更遠的點,來自左側狹縫的波必須比來自右側狹縫的波傳播稍遠的距離,因此波峰和波谷不再對齊,並且疊加波的高度減小。最終,會有一個點,來自左側的波必須比來自右側的波傳播半個波長更遠,波峰與波谷對齊,產生相消干涉;在這裡,楊沒有看到光。這種模式,被稱為“楊氏干涉條紋”,沿著牆壁重複出現,表明光實際上是一種波。

珍·克里斯蒂安森

楊氏實驗純粹是經典實驗,但對這種裝置的改進對於量子物理學變得重要。1923 年,物理學家路易·德布羅意提出,量子物體可能不像通常認為的小型檯球,而是像波一樣運動。如果是這樣,像中子這樣的粒子也應該在雙縫實驗中產生干涉條紋模式——事實上,正如 20 世紀 80 年代用核反應堆產生的中子所證明的那樣,它們確實產生了干涉條紋。

令人驚訝的是,當每次只有一箇中子透過雙縫時,這些實驗也會產生相同的結果。即使是一個單獨的中子透過實驗,也會產生干涉,這意味著它以某種方式與自身發生干涉。只有當中子表現得像兩條不同路徑的波時,才會發生這種情況。由於同時出現在兩個地方的想法對於經典粒子來說是如此陌生,因此採用了一個新術語;我們說中子處於“疊加態”,既在這裡又在那裡。

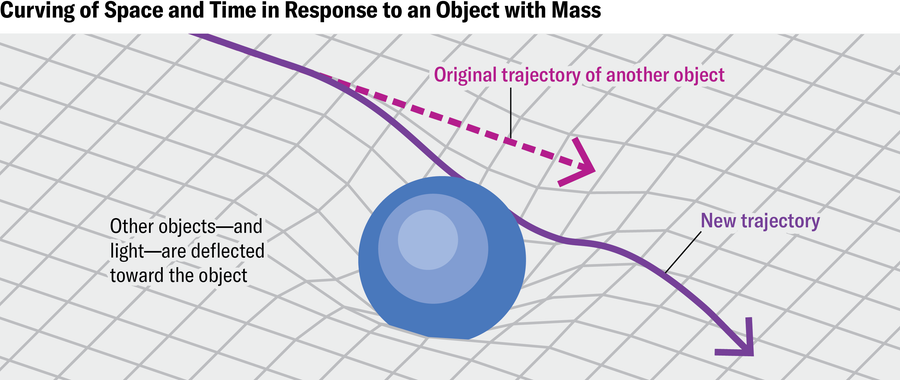

量子怪異的這一部分是否適用於引力?它是否適用於空間和時間?為了解決這些問題,我們轉向廣義相對論,它告訴我們質量(或更普遍的能量)的存在意味著附近的時空將被彎曲。反過來,這種曲率意味著物體會自然地向質量方向偏轉,從而解釋了它的引力吸引力。這種時空曲率也意味著時鐘在靠近質量時走得更慢。這種效應可以用於將量子力學和引力結合在一起的干涉實驗中——這是表明引力是量子力學的一步。

珍·克里斯蒂安森

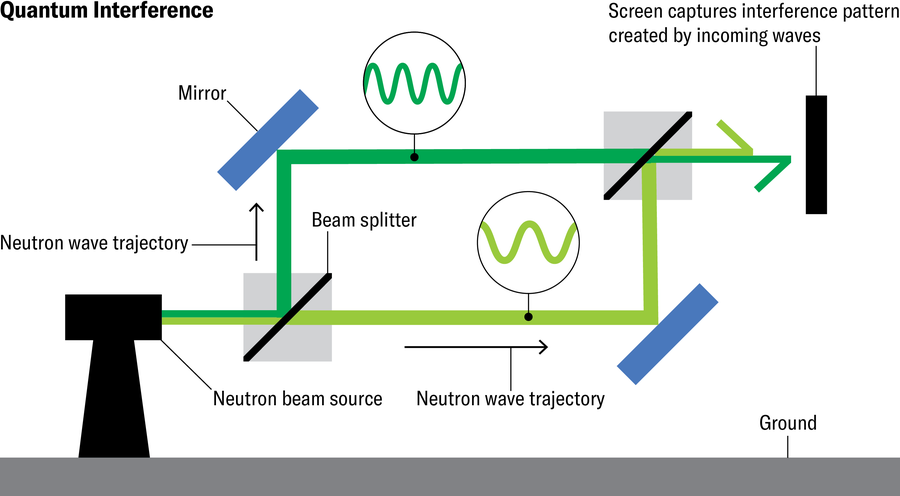

假設一箇中子,以波的形式,被一面鏡子分成兩部分,該鏡子反射和透射等量的波。兩個產生的量子波傳播到螢幕的不同路徑:一條路徑平行於地面然後向上傳播,另一條路徑向上然後平行於地面傳播,每條路徑形成一個矩形的兩條邊。當它們離開鏡子時,波是同步的,但由於地球的引力,沿著較低路徑傳播的波振盪得更慢,並且它的波峰將比沿著較高路徑傳播的波稍晚到達。(垂直段的影響對兩者是相同的。)結果是純粹由時空曲率引起的量子干涉。

珍·克里斯蒂安森

物理學家在 1974 年提出了這樣一個實驗。第二年,普渡大學的羅伯託·科萊拉和阿爾伯特·W·奧弗豪瑟與當時在福特汽車公司擔任研究科學家的塞繆爾·A·沃納合作,併成功地進行了實驗。該團隊觀察到了預測的干涉條紋模式,直接證明了引力對粒子量子行為的影響,這令許多科學家非常興奮。但即使實驗中的中子表現出量子力學行為,在這種情況下,引力也可以用廣義相對論來描述,因此它仍然是經典的,而不是量子的。

新提案的突破在於,它們旨在更進一步,首次證明引力,像中子、光和所有其他量子物體一樣,也具有量子性質。

A根據廣義相對論,所有物質,無論是行星、塵埃還是中子,都會影響時空曲率。小物體產生的時空變形是微小的,但它仍然會發生。但是,如果一個小物體處於位置的量子疊加態呢?由於每個位置都會產生不同的時空幾何,物理學家預計結果將是幾何結構的量子疊加態。就好像時空同時具有兩種形狀。我們希望有一天能在實驗室中看到引力的這種量子怪異性。

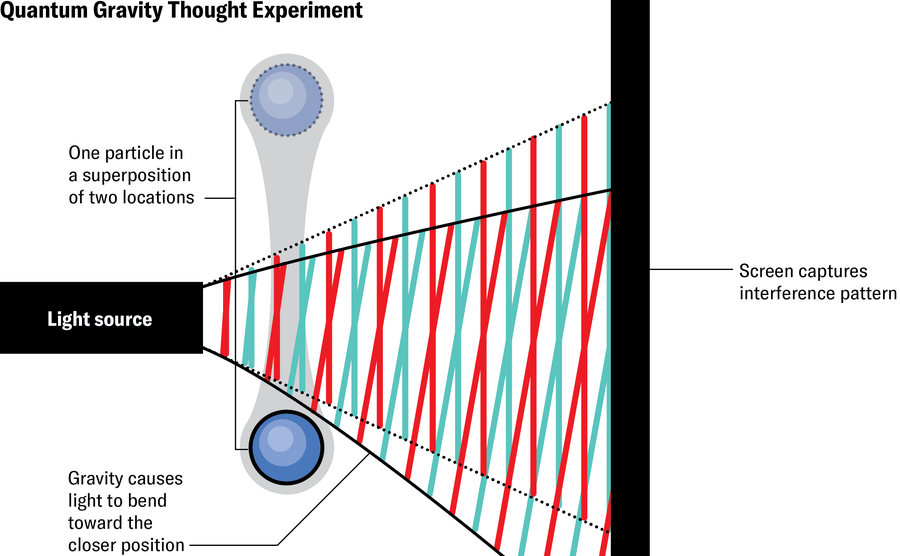

我們在牛津那天想出的簡單思想實驗表明,原則上可以如何做到這一點。想象一下,你讓光線照射透過處於疊加態的物體。光線將穿過兩種時空幾何結構的疊加態。在一種幾何結構中,它可能遠離物體,在這種情況下,引力的影響可以忽略不計,它將沿直線傳播到螢幕。在另一種幾何結構中,它將足夠靠近物體,以至於必須考慮引力,因此它將沿著彎曲的路徑傳播到螢幕。這兩種不同的路徑意味著,當波在螢幕上重新組合時,它們會發生干涉併產生明顯的干涉條紋模式。

珍·克里斯蒂安森

至關重要的是,除非引力可以以疊加態存在——換句話說,除非引力本身是量子化的,否則不會出現干涉。相反,如果引力從根本上是經典的,則不會產生這種干涉。也許,正如數學家和諾貝爾獎獲得者羅傑·彭羅斯所論證的那樣,自然選擇了其中一種疊加的幾何結構,導致處於疊加態的質量“選擇”一個單一的位置。或者,也許存在一個與處於其可能位置平均位置的單個質量相對應的單一幾何結構。無論哪種方式,都不會存在幾何結構的疊加態,並且光線將沿單一路徑傳播,並且無法與自身發生干涉。因此,如果在這樣的實驗中發生干涉條紋,根據標準物理學,它們將顯示引力的量子行為,例如幾何結構的疊加態——這是迄今為止任何實驗都未實現的重大成果。

進行這樣一個實驗的前景如何?一方面,我們置於疊加態的物體質量越大,對引力的影響就越大,從而對光線的影響也越大。另一方面,雖然每個物體從根本上都是量子力學的,但大多數大型日常事物本質上不可能在疊加態中觀察到,因為它們與環境的相互作用太多,掩蓋了任何干涉。我們稱這種效應為“退相干”。物體越大,它與環境相互作用的機會就越多,退相干就越嚴重;克服這種效應而隔離系統的科學家贏得了諾貝爾獎。

因此,我們的實驗被拉向了兩個方向。我們需要足夠大的東西讓我們看到引力效應,但又需要足夠小的東西讓我們看到它的量子性質。我們必須找到最佳平衡點。

量子引力的特徵在於三個自然常數:光速、描述引力強度的艾薩克·牛頓常數和描述量子現象尺度的普朗克常數。算術上將它們組合起來會產生約 20 微克 (μg) 的特徵“普朗克質量”。這大約相當於跳蚤卵或幾毫米長的頭髮的質量:不大,但與大爆炸中涉及的能量不同,絕對在人類尺度上。我們希望搜尋的最佳平衡點可能在這個質量附近,它同時涉及引力和量子力學常數。

最近,科學家們能夠將質量為該質量的物體置於相隔 20 億分之一奈米的位置的量子疊加態。然而,這種分離仍然小於我們進行測試以產生可見效果所需距離的十億分之一。情況似乎令人絕望,但對於實驗主義者來說,這聽起來像是一個挑戰。實驗室正在努力更好地控制普朗克質量物體的量子行為,並觀察比 20 微克輕許多倍的質量的引力效應。

但是,如果我們想觀察干涉條紋模式,我們不能只是用光照射處於疊加態的物體。即使在普朗克質量物體的引力場中,效果也會太小。為了讓我們有任何機會觀察到我們所尋求的東西,光線需要 10−32 米的波長——再次處於僅在大爆炸中才能找到的不可及的領域。

W如果我們不使用光,而是使用第二個量子質量來靠近原始質量並利用其量子波性質呢?質量越大,引力就越大——質量移動得越慢,質量體驗引力的時間就越長。這兩種效應是顯著的:如果兩個質量是普朗克質量的萬分之一,干涉條紋應該是可以觀察到的,這與目前的實驗能力非常接近。

2017 年,關於另一種測量實驗室量子引力效應的兩篇論文引發了物理學家們的極大興奮。該研究提出了一種觀察時空幾何結構疊加態的策略,該策略比我們兩人提出的策略更微妙,並且可能更接近實現。兩者都建立在理論和實驗的最新進展之上,這些進展使引力和量子物理學更加接近。兩者都從理論物理學家理查德·費曼 1957 年提出的一個最初由蘇聯物理學家馬特維·勃朗斯坦提出的想法中獲得靈感。

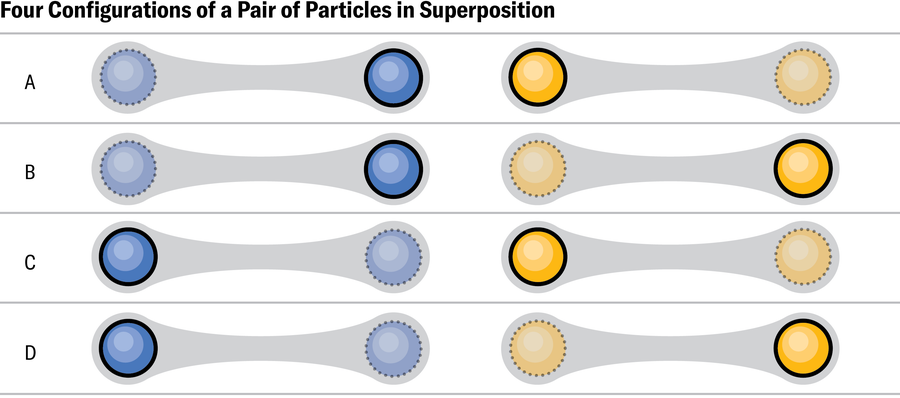

從兩個普朗克質量粒子開始,每個粒子都處於位置的量子疊加態。組合起來,這對粒子處於四種可能性的疊加態:一種是它們彼此靠近,兩種是它們(遠)距離更遠,還有一種是它們在實驗中距離最遠。由於時空幾何結構取決於粒子之間的距離,因此粒子排列的不同可能性對應於不同的幾何結構。再一次,粒子疊加意味著引力也處於量子疊加態。

珍·克里斯蒂安森

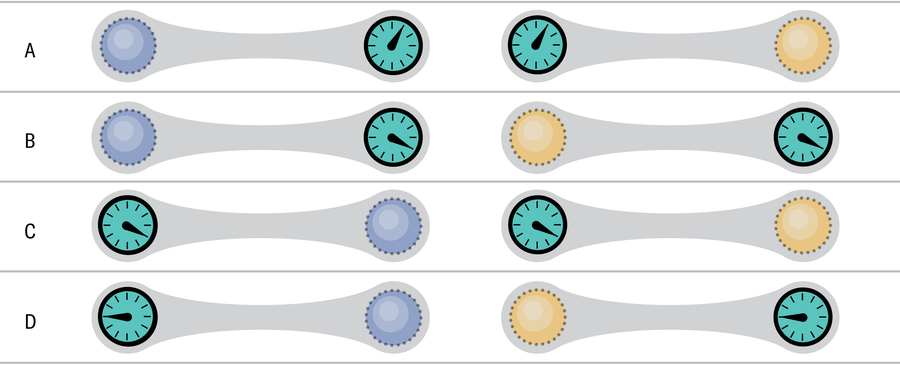

根據量子理論,靜止的量子粒子是一種波,其振盪頻率取決於其能量,因此它是一種時鐘。但正如我們提到的,引力會影響時鐘的執行速率。特別是,粒子在它們的不同排列中以不同的速率振盪:它們越靠近,振盪得越慢。結果,疊加的排列彼此失去相位。與之前一樣,當波失去相位時,它們會經歷干涉,在這種情況下,干涉可以用兩個粒子之間稱為“糾纏”的特徵量子關聯來測量。

珍·克里斯蒂安森

來自量子資訊理論的基本結果表明,除非粒子相互作用透過的引力場處於量子疊加態,否則無法觀察到糾纏。因此,觀察兩個粒子的糾纏是證明引力場量子力學行為的另一種方法。2019 年,Rovelli 與維也納量子光學和量子資訊研究所 (IQOQI) 的 Marios Christodoulou 發表了一篇論文,認為如果引力確實是由時空幾何結構的變形引起的,那麼測量這種糾纏將提供證據,證明時空幾何結構可以被置於疊加態——可以說,空間和時間是量子的。

2017 年的提案,以及時空物理學與量子資訊領域的這種融合,引起了實驗、理論和哲學方面的重大反響。我們都是一個名為時空量子資訊結構 (QISS) 的研究聯盟的成員,該聯盟正在理論上和實驗上詳細闡述這些想法。例如,IQOQI 的一個小組一直在開發糾纏實驗所需的實驗技術。QISS 中的其他小組已經闡明瞭實驗的理論和哲學意義,並提出了測量糾纏的替代方法。

QISS 合作涉及像 Huggett 這樣的哲學家似乎令人驚訝。但是,從古代到 17 世紀的博學家牛頓和戈特弗裡德·威廉·萊布尼茨、19 世紀的科學家亨利·龐加萊、愛因斯坦和許多其他人,都存在對空間和時間進行哲學研究的傳統。當空間和時間等基本概念需要重新思考時,我們需要能夠帶來高水平分析和概念——即哲學——清晰度的人。例如,Huggett 最近在一本與科學哲學家 Niels Linnemann 和 Mike D. Schneider 合著的書中探討了引力糾纏的含義。

T這不是科學家第一次設想旨在測試可能的量子引力現象的實驗室實驗。但據我們所知,過去的所有提案都涉及要麼無法觀察到的微小效應,要麼是實際上並非由關於量子引力的合理假設預測的極其投機性的效應。Rovelli 記得他第一次遇到新的引力誘導糾纏實驗的想法時的驚訝:一種很可能變得可測試且我們期望是真實的現象。

未來幾年要進行這樣的試驗還有很長的路要走(而且要實現我們自己的思想實驗,道路會更長)。但是,如果它們能夠成功完成,它們將測試幾乎所有理論都認同的低能量領域。如果研究人員發現時空處於疊加態的證據,那麼他們將獲得關於量子引力理論基本假設的第一個直接證據。我們將大大排除引力是經典的可能性,這是一個重大且先前出乎意料的進步。更重要的是,實驗主義者將達到物理世界的新視野,在宏觀實驗室中產生一個可觀察到的量子的時空區域。物理學終於具體地進入了一個現在仍然是假設的領域。

如果未觀察到疊加跡象,那麼實驗將反而支援引力本質上是經典的推測,這會使物理學界的大部分期望落空,並將過去 40 年的大量工作推入危機。這樣的結果將需要對我們對世界的理解以及量子理論和引力之間聯絡進行重大修正。

無論哪種情況,其影響都將是重大的。